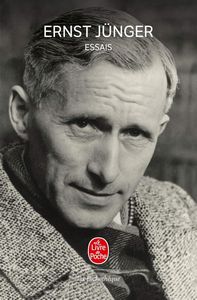

Cet essai, écrit vers 1930, est enrichissant, irritant et difficile. Il est enrichissant par son observation des conséquences des attentes de performance du travail sur le fonctionnement de nos sociétés, attentes qui dominent toutes les autres. Il est irritant par les conclusions discutables qu'il en tire. Il est enfin difficile par un style elliptique, empreint de passion froide, peu soucieux de preuve, mais en recherche permanente d'assentiment.

On constate en effet que ces règles de performance du travail ont pris le pas sur toutes les autres, comme le furent en leur temps l'accession au paradis, ou la trace historique laissée par l'homme par ses actes, par exemple. L'affirmation majeure du livre est que les règles de conduite du travail, comme la recherche d'efficacité, de productivité, d'innovation et la soumission des hommes à ces nouveaux absolus entrainent des règles de fonctionnement des sociétés qui se heurtent aux valeurs "libérales bourgeoises" de liberté et d'indépendance des individus. Ceux-ci, quelle que soit leur activité, se fondent alors dans le modèle exigeant ( la "Figure", dit-il) du Travailleur et son besoin d'organisation efficace, qu'ils soient ouvriers ou dirigeants, artisans, guerriers ou artistes et peut-être même, parents ou écoliers. Précis, opérants, tendus vers la productivité, au mépris de l'humanité, de la beauté, de la tolérance ou de l'empathie. Qui ne l'a pas, en effet, constaté ?

Mais les conclusions qu'en tire Jünger sont irritantes et discutables. Le vieux guerrier qu'il a été prend le dessus. Cette société nouvelle, vouée aux valeurs du "Travailleur", doit être conçue comme une armée à l'ordre d'acier et pratiquant une méthode du même métal, structurée par une hiérarchie et une discipline exemplaire. En 1930, cela sonne comme l'annonce des totalitarismes sanglants du 20e siècle. Qui peut, aujourd'hui, y voir encore un début de solution ?

Quant au style d'écriture, il est difficile, presque repoussant. Ce style affirmatif sans concession, utilisant des termes non définis, truffé de il est évident que ou il va de soi que, est une invitation à croire plus qu'à réfléchir. Jünger pratique ici une langue plus proche de celle d'un prophète que d'un essayiste social. Il n'espère pas convaincre, mais subjuguer.

Il me semble cependant que derrière cette fumée irritante se cache quelque chose de profondément vrai et dangereux, parfaitement souligné dans cet essai, à savoir un abandon progressif de la spiritualité et des valeurs plus douces du monde libéral, pourtant combien imparfaites, en faveur des valeurs tyranniques et mondialisées de la productivité et de la performance, qui résonne un peu comme un asservissement à venir et que les presque 100 ans qui nous séparent de ce livre confirment. Jünger manifeste là une incontestable vision encore utile à méditer, en notre époque inquiète de délitement social.

Le livre de poche, La Pochothèque, 250 pages

Conception & réalisation

Conception & réalisation