Chacun doit supporter au cours de son existence des coups inacceptables, responsables de souffrances qui l'envahissent et l'obscurcissent au point qu'il se sent incapable de laisser place dans sa vie à autre chose qu'un ressassement de cette douleur.

Consoler, c'est ouvrir une fenêtre dans cette obscurité pour que la vie continue et c'est redécouvrir que chaque être existe grâce aux liens qui le lient au monde, aux autres, et qu'en dépit de cette souffrance ces liens sont là, résistent et nous permettent de continuer à vivre. Ce n'est pas soigner ou réduire cette souffrance qui compte, mais en faire une expérience personnelle qui ne disparaitra jamais, mais à côté de laquelle la vie pourra continuer et s'enrichir.

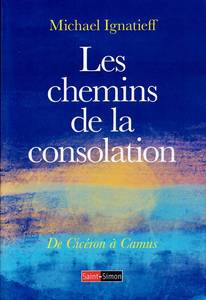

Ce livre passe en revue les choix qu'ont faits une sélection de grands esprits (de Cicéron à Camus) face à ces coups du sort dont la liste est sans fin et qui se termine toujours par l'annonce de notre propre mort. Quelles chemins proposent-ils ? On-t-ils réussi au moins en partie ? Sans prétention de système, ce livre est pour chacun de nous une source d'enrichissement sur un sujet que nous n'abordons pas naturellement et qui semble même presque inactuel. Et pourtant ce texte est d'une lecture facile, bien écrit, riche de citations. Il faut le lire !

Précisons avant tout deux points. La consolation est le produit des actions de deux acteurs, soi et les autres, en proportions variables et selon des voies qui font l'objet de ce livre et que nous allons clarifier ci-dessous.

La consolation n'est pas la compassion, certes utile pour entrer dans les problèmes des autres, mais qui n'est pas un acte de consolation en soi.

Ne tentons pas ici de résumer les chemins de consolation pris par chacun des 17 textes ou personnages qu'a choisis l'auteur, mais cherchons plutôt, à l'exemple du livre, à en découvrir l'essence.

Notons d'abord que deux types s'offrent à nous. Le premier est la voie essentielle des religions et des psychologues, celle qui tente de démonter la souffrance, soit en lui donnant un sens (Dieu vous met à l'épreuve, vous êtes responsable de ce qui advient par vos actes, etc.), soit en cherchant à la réduire (c'est une maladie que l'on va guérir, le temps va la désarmer, etc.). C'est la voie royale des religions et des thérapeutes, voie qui peut bien entendu aider parfois, mais qui ressemble beaucoup à une résignation et laisse à la souffrance, surtout si cette consolation échoue, son pouvoir dominateur, envahissant, sur sa victime.

Ce n'est pas la voie majeure qui remonte des 17 exemples de l'auteur, car une autre, peut-être moins ambitieuse, semble néanmoins plus efficace.

Essayons alors de comprendre cette seconde voie. Ce qu'elle pose d'abord est le principe que la cause de la souffrance (un décès, un échec grave, une faute impardonnable, une maladie sans espoir, une fin de vie qui s'annonce, etc.) est un élément constitutif de notre expérience privée. C'est un fait qui a eu ou a lieu et qui, sauf à remonter le temps, existera jusqu'à notre fin et avec qui il est illusoire de prétendre divorcer. Alors, le premier acte est de l'accepter et de se dire oui, cela est et j'en souffrirai toujours. C'est certes difficile, comme l'est souvent l'acceptation du réel. Mais, en même temps, autre chose se produit, doit se produire, qui déchire nécessairement le voile d'enfermement où cherche à nous piéger cette souffrance et la rend intolérable.

C'est encore la réalité qui va nous prendre par la main et nous rappeler que nous sommes un être vivant, qui ne resterait pas longtemps en vie sans les liens innombrables qui nous lient aux autres et au reste du monde et qui s'expriment en nous par nos sens, nos désirs, nos besoins. Nous voyons, nous entendons, nous touchons, etc., et cela sans même le désirer, mais comme acte de vivre. Nous avons besoin des autres pour survivre, comme eux ont besoin de nous et ce n'est pas un choix.

Ce qui signifie que cette souffrance n'a aucun droit dans sa tentative de nous enfermer en elle et même qu'elle en est incapable, sauf à en mourir et à trahir (nouvelle souffrance !) notre condition humaine.

Alors le second acte est simplement d'assumer cette condition humaine par les actes simples qui la caractérisent. Oui, bien entendu, notre souffrance est toujours là en nous et y restera, mais à côté d'elle, nous reprenons conscience de tout ce qu'est notre vie, de tout ce que sont nos devoirs simples d'acteur humain. S'intéresser aux autres et à leurs besoins, voir que les fleurs sont belles, voyager pour savoir et goûter, sourire à ceux qui nous aiment, apprécier une musique qui nous émeut, éprouver une reconnaissance devant la beauté du monde et de ce qui y vit, par exemple. Voilà quelques-unes des consolations des 17, qui n'ont aucune raison de ne pas être aussi les nôtres.

Et, ce faisant, soyons convaincus que nous ne trahissons pas notre souffrance en redevenant simplement humains. C'est bien tout le contraire, puisqu'à l'inverse des religions et des thérapies nous ne nous cherchons pas à la détruire, mais à la conserver au fond de nous, vivante et douloureuse de toute sa réalité, mais à sa place dans le flux qui nous entraîne et qui s'appelle la vie.

La consolation conçue ainsi n'est donc pas une guérison ni une résignation. Elle est un acte réaliste de retour à ce qui est, qui nous entoure et nous fait vivre, et que l'on peut appeler l'espoir. Merci à ce livre d'avoir rendu son importance à ce mot un peu oublié et d'en avoir dénoué les fils. Car aucun ne peut prétendre pouvoir s'en passer.

Saint-Simon (2021), 241 pages

Conception & réalisation

Conception & réalisation