"Il n'existe qu'une langue pour exprimer des vérités absolues : la langue de bois"

"L'obstination et l'ardeur des opinions sont la preuve la plus sûre de la bêtise" Montaigne, III,8

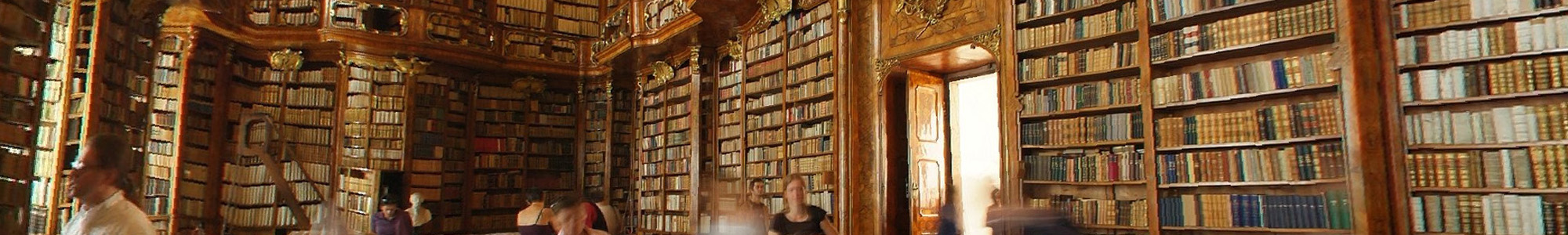

Fiches de lectures, critiques de livres, personnelles et subjectives !

Inscrivez-vous ici pour recevoir l'annonce des nouvelles fiches de lectures

- Détails

- By livres-et-lectures.com

Attention ! Lire ce policier équivaut à se sentir perdu au milieu de la forêt vierge et de tenter d'y trouver un chemin vers la civilisation, si tant est qu'elle existe. Ici, un meurtre a été commis et l'auteur ne se satisfait pas des enquêtes ni de l'accusation qui a suivi ; il soupçonne des erreurs coupables, dues au laxisme des enquêteurs et au souci des autorités d'aller vite, trop vite, sans avoir affermi leurs informations. Alors il reprend tout, pas à pas, dans l’infime détail des événements, jusqu'à former une hypothèse bien éloignée des conclusions de l'accusation, mais sans doute plus vraisemblable. Avancer avec lui sera, pour certains, insupportable de lenteur tatillonne et sera pour d'autres une délectation. Alors, on tente l'aventure ?

- Détails

- By livres-et-lectures.com

Ce remarquable roman, d'une parfaite dignité, tient son lecteur autant par le cœur que par l'esprit, sans chercher à l'étouffer par un excès inutile d'émotion spectaculaire. Deux personnages admirablement campés, aussi différents qu'on puisse l'être, sauront donner un sens à leurs vies et à celles de leurs proches dans l'Italie mussolinienne. Ils se seront aimés, sans vraiment se l'être avoué et sans désir exprimé, avec passion et détermination. Mais nul n'est à l'abri des séismes ! Ce roman, Goncourt 2023, m'a ému par sa sensibilité discrète, ses personnages touchants et crédibles, sa qualité d'écriture. Une belle histoire de vies, romanesque et chaleureuse.

- Détails

- By livres-et-lectures.com

J'ai été séduit par ce passionnant récit d'un voyage difficile, mais riche au cœur d'une zone en général peu connue de l'Europe centrale, entre Grèce, Bulgarie et Turquie. Voyage ? Pas seulement, car l'auteur est née en Bulgarie à l'époque glorieuse du socialisme scientifique et de ses infamies, dont elle reste d'ailleurs marquée. Elle possède ainsi un atout majeur : elle parle et comprend certains langages locaux, ce qui lui permet d'entrer assez profondément dans les usages, les croyances et les mobiles des populations des Balkans. Et elle va nous en servir de captivants extraits dans un style direct et léger. Lire ce récit vaut un beau voyage !

Page 5 sur 336

Conception & réalisation

Conception & réalisation