"Il n'existe qu'une langue pour exprimer des vérités absolues : la langue de bois"

"L'obstination et l'ardeur des opinions sont la preuve la plus sûre de la bêtise" Montaigne, III,8

"Rarum est felix idemque senex" Sénèque

Fiches de lectures, critiques de livres, personnelles et subjectives !

Inscrivez-vous ici pour recevoir l'annonce des nouvelles fiches de lectures

- Détails

- By livres-et-lectures.com

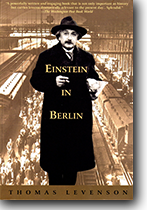

La vie d'Einstein a flotté sur le chaos politique de la première moitié du 20e siècle. Elle a pourtant été incroyablement féconde et au coeur des progrès scientifiques. Ce remarquable livre nous propose à la fois de partager la vie professionnelle et privée de cet homme exceptionnel, mais aussi de suivre tous les événements dramatiques de cette époque, exposés ici très factuellement et sans leçon de morale autre que celle qui se dégage des faits.

- Détails

- By livres-et-lectures.com

Cinq nouvelles ciblées sur l'influence réciproque de civilisations en contact et sur ce qui peut en naître de fertile. Une sorte de "Bildungsroman" des civilisations ( le discours politiquement correct dit aujourd'hui "cultures") métissées qui cherche plus à convaincre par le coeur que par la raison.

Ces nouvelles ne sont pas indépendantes. C'est sans doute d'ailleurs, ce qui fait le charme de ce livre. Parallèles entre les Espagnols considérés par les Romains comme des sauvages et les Mexicains, à leur tour, sauvages des Espagnols, par exemple. Des doubles s'installent partout, souvent commentés au-delà de leur mort par les protagonistes eux-mêmes. Un chef-d'oeuvre de virtuosité littéraire.

Ce que CF manifeste ici de plus intéressant, à mon sens, est que ces dualités vont au-delà de la neutralité des jeux de miroirs. C'est un métissage, une sorte d'interférence, qui naît là et qui engendre une civilisation neuve, c'est-à-dire une manière nouvelle, partagée par un groupe humain, de vivre le monde, dont les clés ne sont pas données.

Rien ne parle ici, en revanche, à la raison. Un lyrisme souvent extrême, presque emphatique, parfois lasse. Le feu, le sang, la mort m'a toujours paru un truc littéraire, très espagnol, pour donner aux mots un poids que j'attends plutôt de la pensée bien conduite. Ce qui n'enlève rien au panache de ces cinq nouvelles...

- Détails

- By livres-et-lectures.com

La mort du héros met souvent un terme à sa carrière. Pas ici, où son cadavre joue une mélodie en mouvement décalé, créant une polyphonie inhabituelle avec son existence consciente. Etrange, non ?

Ce décalage est voulu par l'auteur. Il fait se succéder par blocs de quelques pages, l'évolution de la vie d'un grand pianiste et celle de son cadavre. Un enfant manifeste des dons exceptionnels pour la musique et en particulier le piano. Il en fera sa carrière, réussie jusqu'à un certain point, en dépit de son insupportable laideur. (Mais, pourquoi est-il si laid ?) Puis, victime de sa tension extrême, de sa solitude et de la réduction de sa vie à une machine à jouer, il se casse à 25 ans.

En parallèle se déroule l'autre existence, celle de son cadavre, aussi seul que l'homme avait été pendant sa vie. Rien ne va nous être épargné de cette progressive décomposition et de ses phases, décrites ici avec un détail presque maniaque : transformations chimiques, physiques, biologiques, aidées par des cohortes d'insectes spécialisés aux noms poétiques, comme Sarcophaga carnaria (belle bête !) ou Nécrophorus fossor... Véritable découverte pour l'ignorant que jusque-là j'étais !

Au delà de ce qui apparaît parfois comme une volonté de performance dans l'étrange, le livre est un morceau de bravoure qui se lit fort bien et qui trouve son équilibre dans le ton distancié et souvent plein d'humour de JLB.

Un des romans les plus originaux qui m'aient été donnés de lire.

Page 183 sur 336

Conception & réalisation

Conception & réalisation